1 顧問弁護士とは

顧問弁護士とは、企業が直面する法律問題・法的課題について、法律相談その他の法的サポートを継続的に提供する弁護士のことです。

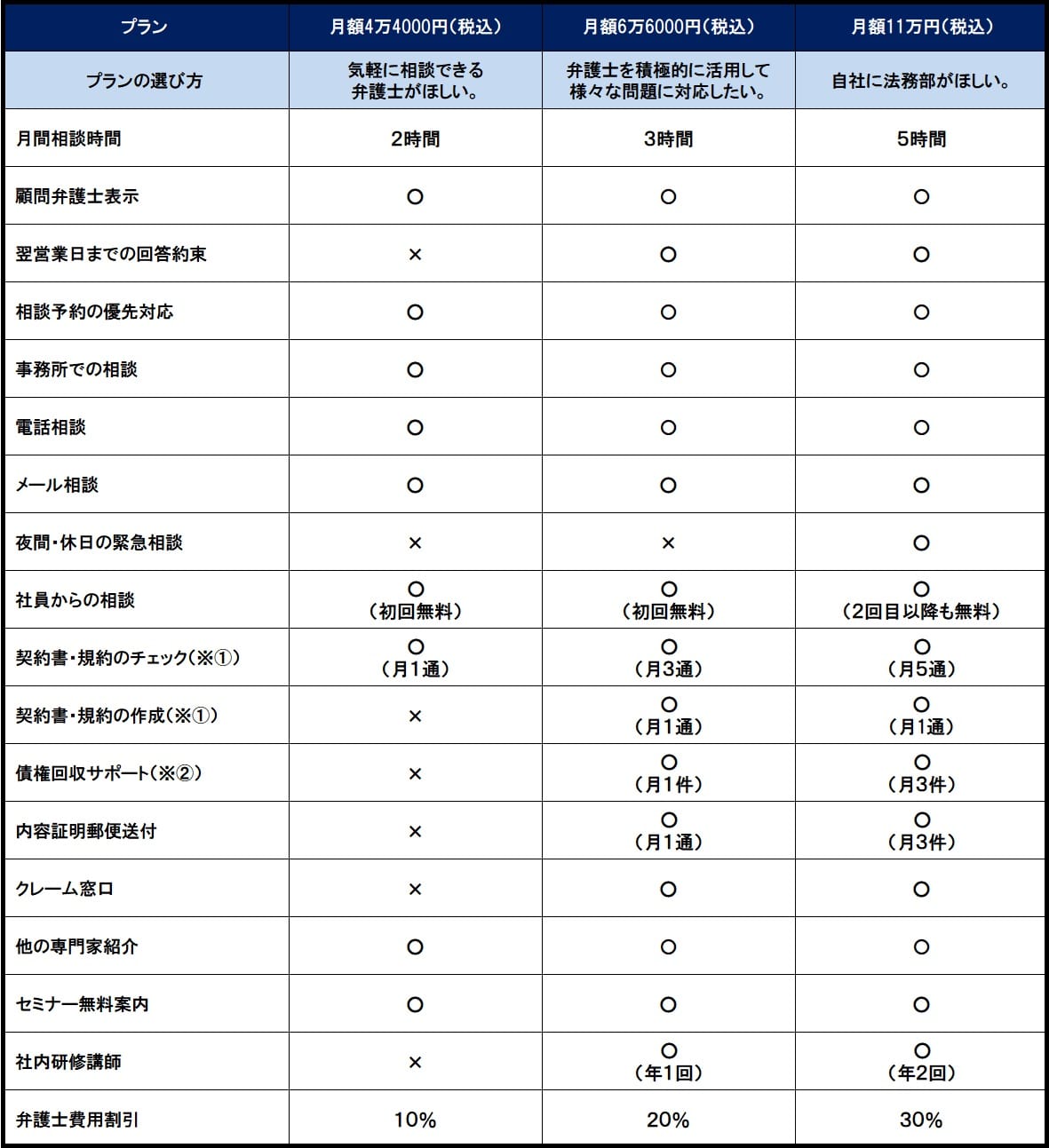

青森シティ法律事務所の顧問契約では、法律相談以外にも、契約書のチェック・作成、債権回収のサポート、クレーム対応のサポートなど、顧問契約プランにより様々な充実したサポートをご利用いただけます。

そして、顧問弁護士とは継続的な関係を結ぶこととなりますので、気軽に相談することができる、迅速な対応が可能である、顧問先企業の実情を踏まえた的確な助言が可能である、などのメリットがあります。

また、顧問弁護士がいることを外部に表示することにより、顧客や取引先からの信頼度が上がる効果がありますし、顧客・取引先からの不当要求・不誠実対応に対する抑止力にもなります。

さらに、顧問弁護士から社会保険労務士・税理士・司法書士などの専門家紹介を受けたり、従業員・役員の法律相談に乗るという福利厚生にも活用したりすることが可能です。

2 顧問弁護士の選び方

顧問弁護士を選ぶ際には、いくつかのポイントがあります。

【顧問弁護士を選ぶポイント】

□企業法務に関する知識と経験が十分であること

□継続的に連絡が取れて、迅速な対応が可能であること

□親身になって話を聞いて、分かりやすく説明してくれること

□企業にとって必要なサービスを、必要なタイミングで提供できること

顧問弁護士を選ぶ方法としては、インターネットで探す方法、知人に紹介してもらう方法などがあります。

たまたま見つけた、あるいは紹介された弁護士が、その企業の顧問弁護士としてベストであるとは限りません。

上記のようなポイントをしっかりと見極めて、顧問弁護士を選択するようにしましょう。

3 顧問弁護士の活用方法

顧問弁護士の活用方法としては、主に相談、予防法務、紛争解決があります。

【相談】

顧問弁護士がいれば、疑問を持ったことを弁護士に相談しながら、安心して事業活動を進めることができます。

普段から付き合いのある顧問弁護士であれば、素早く、的確な相談対応が可能です。

【予防法務】

顧問弁護士のサポートのもとに予防法務に取り組むことにより、トラブル発生のリスクを抑えることができます。

例えば、契約書のチェック・作成、就業規則等の整備・運用、ハラスメント防止対策などが考えられます。

【紛争解決】

顧問弁護士がいれば、トラブル発生時も初期段階から相談・対応することが可能となります。

紛争解決には、初動対応が非常に重要です。

そして、専門家である弁護士は、交渉、保全処分、訴訟(裁判)などの複雑な手続を、的確に進めていくことができます。

4 顧問弁護士に相談するタイミング

気がかりなことがあれば、すぐに顧問弁護士に相談するようにしましょう。

不安を抱えたまま物事を進めればトラブルに発展するおそれがありますし、トラブル発生時も初期対応を誤ったために深刻化することもあります。

相談前に質問事項を整理しておく必要はなく、相談の中で問題点を整理していくことも可能です。

また、弁護士に相談することにより紛争化するということはなく、顧問先企業が穏便な解決を希望するのであれば、まずは話し合いから始めるのが通常です。

そして、もし訴訟(裁判)に発展した場合には、顧問弁護士は顧問先企業の意向を踏まえ全力を尽くして戦うこととなります。

5 当事務所の顧問契約プランのご案内

青森シティ法律事務所の顧問契約プランは、以下のとおりです。

ご不明点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

【顧問契約料金表】

※①おおむね5ページ以内の契約書・規約が対象です。

※②おおむね50万円までの事案簡明な小口債権が対象です。

(弁護士・木村哲也)