1 特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人が亡くなる前に、遺贈(遺言による財産の処分)や生前の贈与により、受け取った利益のことをいいます。

例えば、

・被相続人の遺言書の中に、「○○市の土地・建物を△△に贈与する。」という指定がある。

・相続人の1人が結婚をする際に、被相続人から多額の金銭の贈与を受けていた。

・相続人の1人が、被相続人の生前に、被相続人から自宅を買ってもらっていた。

以上のような場合には、特別受益の問題が生じる可能性があります。

本コラムでは、遺産分割における特別受益に関して、その成立要件や成立した場合の処理について解説していきます。

2 特別受益がある場合の相続分の計算

次のような具体例で考えてみます。

【例】被相続人の遺産が1億円である。相続人は、子である兄弟2人であり、兄だけが生前に4000万円の贈与を受けていた。

●特別受益として処理しない場合

兄の相続分:1億円×1/2=5000万円

弟の相続分:1億円×1/2=5000万円

兄は、5000万円に加えて4000万円の生前贈与を受けていることから、合計9000万円の利益を得ていると見ることができます。

そのため、相続人である兄弟間で不公平が生じてしまいます。

そこで、4000万円の生前贈与が「特別受益」であると主張する必要がでてきます。

特別受益にあたる場合には、特別受益は相続財産の前渡しとして扱われます。

この場合には、相続財産に特別受益分を加え(「持ち戻し」)、その合計額を相続財産とみなし(「みなし相続財産」)、これを前提に相続分に従って具体的な相続分を算出します。

そして、特別受益を受けた相続人については、特別受益分を控除することになります。

●特別受益として処理する場合

みなし相続財産:1億円(遺産)+4000万円(兄の特別受益)=1億4000万円

兄の相続分:1億4000万円×1/2-4000万円=3000万円

弟の相続分:1億4000万円×1/2=7000万円

兄は、相続分3000万円に加え、生前に4000万円の生前贈与を受けていることから、合計7000万円の利益を得ていることになり、結果として、相続人間の公平が図られることになります。

3 特別受益の成立要件と具体例

(1)特別受益の成立要件

特別受益が成立するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

①利益を受けた時点において、推定相続人であること

②遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与のいずれかであること

(2)特別受益者

特別受益の対象となる者は、利益を受けた時点における推定相続人です。

推定相続人とは、被相続人が仮にその時点で亡くなった場合における法定相続人となる人のことです。

父を被相続人とする場合、父の子が推定相続人であり、父の孫は推定相続人となりません。

そのため、孫に対する生前贈与は、特別受益とはならないのが原則です。

ただし、この生前贈与が実質的に見て、推定相続人たる子への贈与とみなされる場合には、特別受益の対象となると判断される可能性があることには注意しなければいけません。

贈与の際に、赤の他人であれば、特別受益の問題は生じません。

しかし、贈与を得た後に、養子縁組により推定相続人となる場合には、その動機や経緯等を実質的に判断した結果、特別受益にあたるとされる可能性があります。

(3)特別受益の対象となる遺贈・贈与

特別受益の対象となるのは、遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与です。

遺贈とは、遺言による財産の処分のことです。

共同相続人に対する遺贈は、目的を問わず、すべて特別受益となります。

婚姻・養子縁組のための贈与としては、持参金、支度金、嫁入り道具等の贈与が考えられます。

一方で、結納金や挙式費用は、特別受益の対象とならないのが通常です。

もっとも、これらは、名目や形式にこだわることなく、個々の事例における贈与の趣旨・目的、時期、被相続人の資産や収入に照らした金額の多寡等によって実質的な判断が必要となるでしょう。

生計の資本としての贈与とは、独立した生活を営むための基礎となるような贈与をいいます。

例えば、生活費の贈与、居住用不動産そのものや購入資金の贈与、事業・営業資金の贈与が考えられます。

子が生活に困窮しているときした支援は、扶養であって、原則として贈与(特別受益)とは評価できません。

ただし、こちらも名目や形式にこだわることなく、実質的に見て相続財産の前渡しと言える場合には、特別受益と評価される可能性もあります。

4 特別受益が問題となりやすいもの

(1)生命保険金

生命保険金は、保険金受取人が自己固有の権利として受け取るものであり、受取人固有の財産です。

そのため、生命保険金の受取人が相続人とされている場合には、被相続人の遺産とはいえず、遺産分割の対象とはなりません。

また、生命保険金は、被相続人から受け取った財産ではありませんので、特別受益の対象とならないのが原則です。

しかしながら、生命保険金は、遺産額と比較して、相当多額であることもあり得ます。

また、生命保険金は、被相続人が支払った保険料に対する対価たる性質を持つことを理由に、特別受益として取り扱うべきとする見解も有力です。

そこで、生命保険金を受け取る相続人と、その他の相続人との間に生ずる不公平が容認することができないほど著しい場合には、持ち戻しを行うこともあります。

(2)死亡退職金

被相続人が在職中に死亡した場合、死亡退職金が支給される場合があります。

死亡退職金は、基本的に相続財産に属さず、遺産分割の対象とはならないと考えられています。

この点、公務員は、法律や条例に、死亡退職金の受給者の範囲・順位が定められております。

また、民間企業でも、就業規則等で、受給者の範囲・順位が定められていることがあります。

一方で、就業規則等で規定がない場合や、受給者が被相続人本人と定められている場合には、被相続人の遺産にあたり、遺産分割の対象となることがあるため、注意が必要です。

相続財産に属さないとして、特別受益として持ち戻しの対象となるかについては、各種見解があり、裁判例も分かれています。

近時は、特別受益には当たらないとしつつも、相続人間に生ずる不公平が到底容認することができないほどに著しい場合には、持ち戻しが肯定されるという考え方が有力です。

(3)学費

現在の教育水準からすれば、学費が問題となるのは、高校卒業後の大学以上の高等教育の費用や、海外留学費用です。

高等教育に関する学費というだけでは、特別受益にあたるとは判断されていません。

仮に、特別受益にあたるとしても、以下で述べる持ち戻し免除の意思表示があったと推定されることが多いでしょう。

ただし、被相続人の資力、社会的地位、学費の金額などを総合的に考慮して、各相続人が受けた教育内容を比較した際に、格差が著しいものと言える場合には、特別受益として、持ち戻しを行う必要があります。

5 持ち戻し免除の意思表示

特別受益を受けた場合には、「相続財産に特別受益分を加え」、その合計額を相続財産とみなし、これを前提に相続分に従って具体的な相続分を算出します。

「相続財産に特別受益分を加え」ることを、特別受益の「持ち戻し」といいます。

もっとも、特別受益にあたる生前贈与・遺贈について、被相続人が持ち戻しをしなくてよいという意思表示をしたときは、持ち戻しは免除されます。

これを、「持ち戻し免除の意思表示」といいます。

持ち戻し免除の意思表示について、やり方に制限はありません。

生前行為でも遺言でもよく、さらには黙示でもよいとされています。

黙示の意思表示があったという場合には、被相続人と相続人の関係性や、贈与の経緯・意思・動機などから、そのような意思があったと主張することになります。

なお、平成30年の民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、持ち戻し免除の意思表示があったと推定される、という規定が設けられました。

これにより、配偶者の老後の生活の保障がされることが期待されています。

6 弁護士にご相談ください

どのような場合に特別受益が認められるか、認められる場合にどのように持ち戻しを行うか、黙示の持ち戻し免除の意思表示があったのではないか、など、特別受益に関しては、複雑かつ難解な判断が求められることがあります。

特別受益がある場合には、相続人間の不公平感を背景に、遺産分割の話し合いが円滑に進まない場合も多々あります。

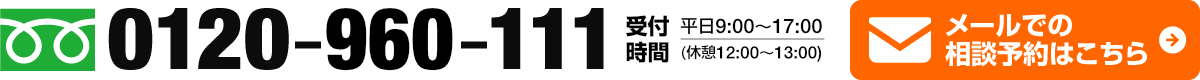

そのような問題でお悩みの方は、青森シティ法律事務所の弁護士にご相談ください。

相続問題に精通した弁護士が解決に向けてサポートいたします。

(弁護士・一戸皓樹)